天然ふーふ

持続可能な自給自足的暮らしを求めて、東京から瀬戸内海沿岸に移住(いわゆるIターン?)した我が家(または僕)の生活や思いを綴るブログ。3.11の地震による原発事故後、これまで自分たちが送ってきた生活のあり方を考え直して移住を決意。移住後は、これまでの文明的な生活は否定せずとも、できるだけ電力会社や石油エネルギーに「依存」することから脱却し、持続可能な社会やコミュニティ、生活を作ることを目指す。もちろん原発は必要ないと思う。現在、冷蔵庫なしで低電力生活中。月の電気代は500円ほど。

2012

August 21

August 21

8/19(日)に働き方研究家である西村佳哲(よしあき)さんのイベントに行ってきました。6月に参加した札幌での「自分の仕事を考える2日間」では6人の語り手の話を聞きながら進めていく形式でしたが、今回は誰かに話を聞きながらではなく西村さんがメインで進行する形式。ラ・ケヤキではワークショップ、青山ブックセンターでは「一人語り」でした。

ラ・ケヤキの教室となった部屋。新宿御苑近くで、都心にしては自然が豊富な環境です

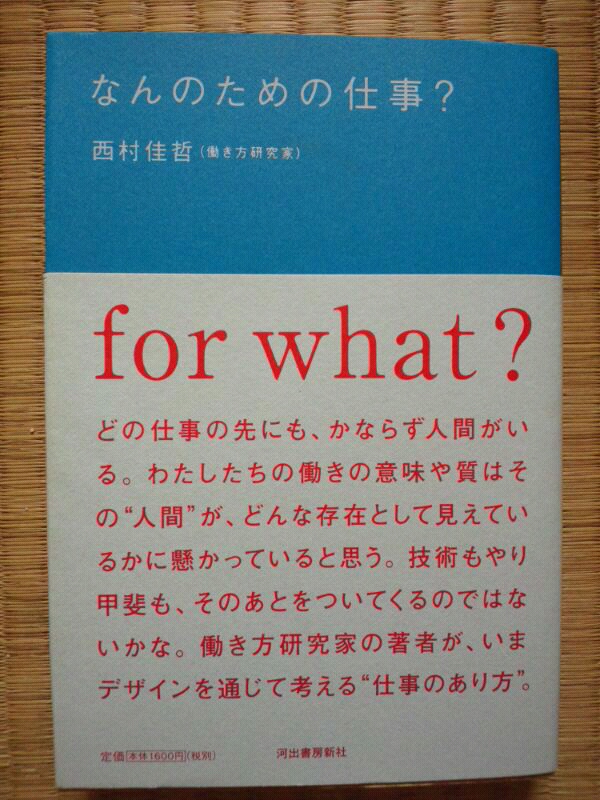

青山ブックセンターでの語りテーマとなった働き方研究最新刊『なんのための仕事?』

ラ・ケヤキの教室となった部屋。新宿御苑近くで、都心にしては自然が豊富な環境です

青山ブックセンターでの語りテーマとなった働き方研究最新刊『なんのための仕事?』

札幌では前夜に数時間だけ西村さんのワークショップがありましたが、今回のラ・ケヤキでは10時から16時までみっちり(?)でした。

【好きなことを仕事に…?】

「好き」を理由とした仕事をするのはとても理想的だと思いますが、では「好き」だからその仕事が自分にとって一番幸せなのか、合っているのか?というと一概にそうとは言えないと思います。西村さんいわく、「好きなことを仕事にしよう!」みたいな言い方は雑なのではないかと。それは現実的に「好き」で仕事をしている人だけが充実しているわけではないから。またその言い方が言われる人にプレッシャーを与えるのではないかと。なぜならそう言われることで「好きなこと」がない人が劣っているような感じを受ける場合もあるから。これは僕も共感できます。

【人工的な「好き」かも】

「やりたい」(好き)が人工的なものであるかもしれない、と問い直してみることもあっていいと思います。つまり、自分がなぜそれを好きなのかの理由。誰かの意図で好きと思わされていたり、心地よいと感じるように仕向けられていたりしているのではないか。そんなこと考えたらキリがないという意見もあると思いますが、僕は自分と向き合うという意味でそのように思考してみることは楽しいことだと思います。

【内的な理由】

問い直してみて「どう考えてもこれをやりたい」とか「これが自分のやるべきことだ」とか思えるなら、僕はそう思ったことをまず実践してみたいと思います。それがお金になるかどうかよりも、自分の中から生まれた欲求に忠実になることで見えてくることがあると感じるからです。できれば抵抗なく自分の内面からやりたいと感じ続けられるような活動を続けて生きていきたいと思うからです。あと、単純に言われたことをやるより楽しいと感じるからです。

【お客さんでいられないこと】

西村さんから提案されたテーマです。別の言い方をすると「いてもたってもいられないこと」。例えばあるインテリアコーディネーターが何気なく入った喫茶店で、自分のやり方とは全くテイストの異なる素晴らしい内装を見て「やられた、悔しい」とか「俺ならもっといい感じにできる」とか感じるような気持ちが当てはまると思います。自分が能動的に関わっていきたいと自然に思えることを見つけることが、自分に合った仕事を見つけるヒントになる、と僕は解釈します。

【「その場に居合わせた人がすべて」方式】

現在の一般的な会社経営では、社として目標を掲げてそれに向かっていくようなやり方がほとんどだと思います。目標を決めないと会社としての方向が決めづらいし、株主や出資者、世間に対する成果の報告がしづらいという現実もあると思いますし。でも目標(ミッション)を先行させることで働く人が疎外されるという問題も往々にして起こります。たとえば会社として目標を達成するために、能力のある人を優先的に採用して、能力のない人は排除されてしまうというような。対して「その場に居合わせた人がすべて」方式では、特に全体の目標は決めずに集まった人のできること、やりたいことをもとに自分たちの仕事を作っていきます。

【居合わせた人で演習】

今回のワークショップでは、参加しているメンバーのうち無作為に3人でグループを作って、各人が「できること」「バカになれること」「いつかやりたいこと」のうち1つを持ち寄り、その3人でどんなことができるか話し合いました。僕のグループでは、音楽スタジオを運営して、演奏旅行と称して海外ツアーの企画も手がけるような事業が面白そうという方向に話が膨らみました。もちろんその場で組んだチームなので、結果的にそこで何かを決定して実際にやっていくわけではないですが、自分たちの仕事をそのように考えてみるのは楽しいことだと思いました。会社勤めの時は前提として会社の利益に貢献できることを考えなければという意識が何となくありましたが、自分(たち)が何をしたいのか、したいことをどうやって実現させていくのかということを見つめ直す時間も必要だと感じました。

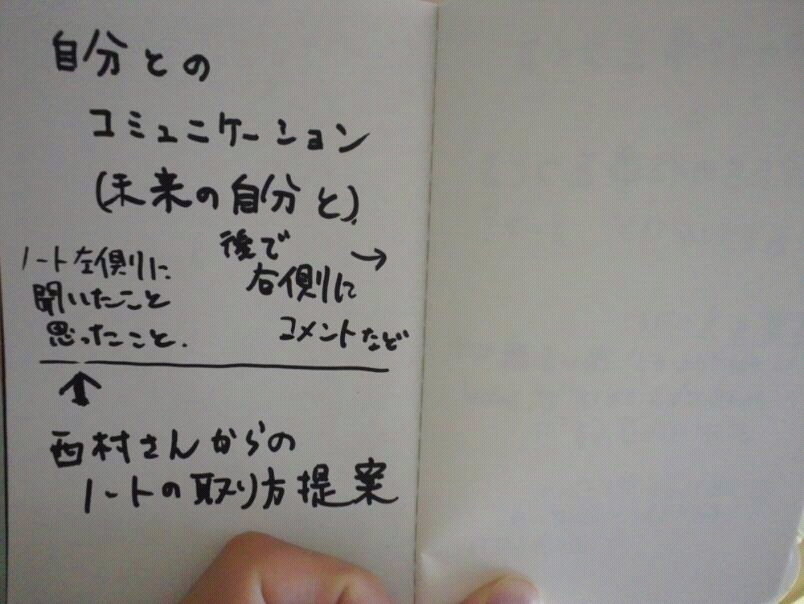

ワークショップで取ったノート。少し経ってから読み返して、右側にコメントを書き込みます。

--------------------------------------

青山ブックセンターでのイベントは、西村さんご本人による『なんのための仕事?』の解説など。話を聞いていて共感できると思ったことがけっこうありました。

【現代の就労システムは新しいタイプの奴隷制度?】

こういう言い方は極端かもしれませんが、僕たちは知らないうちに一定の価値観を刷り込まれていて、「お金がなければ死ぬ」などと思い込んで、労働することに駆り立てられているのではないかと。労働そのものを否定するわけではないですが、自分が働くことの意味を見いだせない状況にあっても、労働しなければいけないという脅迫観念を感じるとしたら、そういうある種の陰謀の餌食となってしまっているかもしれない自分を疑ってみることも確かに大事だと思いました。

【あらかじめ意味や価値のある仕事などない】

自分が働く仕事の価値や意味を分かっていなかったら、仕事をする楽しみは半減すると思います。よく友人と「年収○○○百万」ということで仕事の値打ちについて話したりしますが、「年収○○○百万」というのはあくまで金銭的な価値で、それが本質だとは思いません。自分が関わる仕事がどのように発展していくかとか、自分が関わったお客が商品を購入してどう思ったか、そういうことに思いを馳せることで価値や意味が分かるような仕事をしたいと思いました。

【家業的な仕事】

まさにこれぐらいの規模で、まず僕は生きていきたいと考えていました。西村さんいわく、仕事の規模によっていくつかあり方があって、「はたらき」「生業」「事業」「産業」というように段階を経て認識されるものなのではないかと。「生業」と「事業」の間あたりにくるのが「家業的な仕事」でした。東北の復興プロジェクトなどでは、いきなり「産業育成」ということばが出てくることも多いらしいですが、僕はそれぞれの仕事が必ずしも「産業」ほど大きい規模である必要はないと感じました。

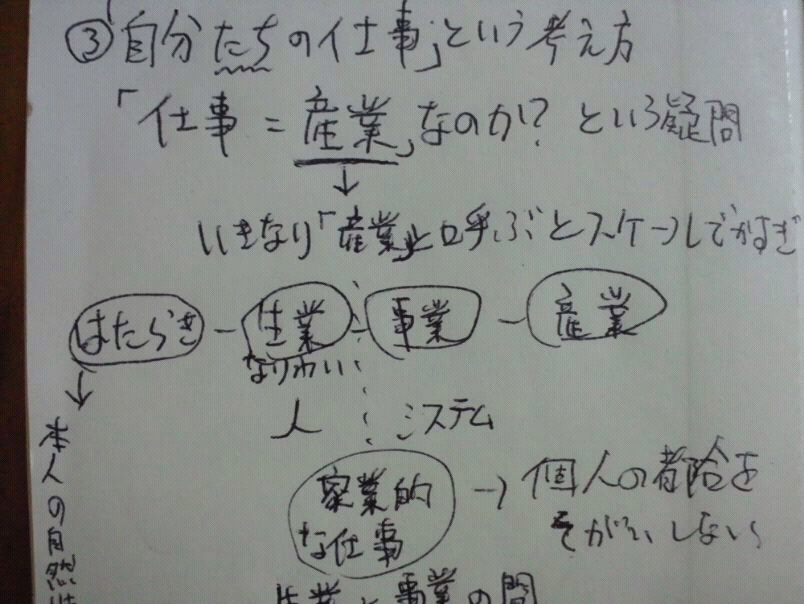

西村さんの「一人語り」で取ったノートの一部。『なんのための仕事?』の執筆動機をお話していた時のメモです

西村さんにいただいたサイン。ありがとうございましたm(_ _)m

【好きなことを仕事に…?】

「好き」を理由とした仕事をするのはとても理想的だと思いますが、では「好き」だからその仕事が自分にとって一番幸せなのか、合っているのか?というと一概にそうとは言えないと思います。西村さんいわく、「好きなことを仕事にしよう!」みたいな言い方は雑なのではないかと。それは現実的に「好き」で仕事をしている人だけが充実しているわけではないから。またその言い方が言われる人にプレッシャーを与えるのではないかと。なぜならそう言われることで「好きなこと」がない人が劣っているような感じを受ける場合もあるから。これは僕も共感できます。

【人工的な「好き」かも】

「やりたい」(好き)が人工的なものであるかもしれない、と問い直してみることもあっていいと思います。つまり、自分がなぜそれを好きなのかの理由。誰かの意図で好きと思わされていたり、心地よいと感じるように仕向けられていたりしているのではないか。そんなこと考えたらキリがないという意見もあると思いますが、僕は自分と向き合うという意味でそのように思考してみることは楽しいことだと思います。

【内的な理由】

問い直してみて「どう考えてもこれをやりたい」とか「これが自分のやるべきことだ」とか思えるなら、僕はそう思ったことをまず実践してみたいと思います。それがお金になるかどうかよりも、自分の中から生まれた欲求に忠実になることで見えてくることがあると感じるからです。できれば抵抗なく自分の内面からやりたいと感じ続けられるような活動を続けて生きていきたいと思うからです。あと、単純に言われたことをやるより楽しいと感じるからです。

【お客さんでいられないこと】

西村さんから提案されたテーマです。別の言い方をすると「いてもたってもいられないこと」。例えばあるインテリアコーディネーターが何気なく入った喫茶店で、自分のやり方とは全くテイストの異なる素晴らしい内装を見て「やられた、悔しい」とか「俺ならもっといい感じにできる」とか感じるような気持ちが当てはまると思います。自分が能動的に関わっていきたいと自然に思えることを見つけることが、自分に合った仕事を見つけるヒントになる、と僕は解釈します。

【「その場に居合わせた人がすべて」方式】

現在の一般的な会社経営では、社として目標を掲げてそれに向かっていくようなやり方がほとんどだと思います。目標を決めないと会社としての方向が決めづらいし、株主や出資者、世間に対する成果の報告がしづらいという現実もあると思いますし。でも目標(ミッション)を先行させることで働く人が疎外されるという問題も往々にして起こります。たとえば会社として目標を達成するために、能力のある人を優先的に採用して、能力のない人は排除されてしまうというような。対して「その場に居合わせた人がすべて」方式では、特に全体の目標は決めずに集まった人のできること、やりたいことをもとに自分たちの仕事を作っていきます。

【居合わせた人で演習】

今回のワークショップでは、参加しているメンバーのうち無作為に3人でグループを作って、各人が「できること」「バカになれること」「いつかやりたいこと」のうち1つを持ち寄り、その3人でどんなことができるか話し合いました。僕のグループでは、音楽スタジオを運営して、演奏旅行と称して海外ツアーの企画も手がけるような事業が面白そうという方向に話が膨らみました。もちろんその場で組んだチームなので、結果的にそこで何かを決定して実際にやっていくわけではないですが、自分たちの仕事をそのように考えてみるのは楽しいことだと思いました。会社勤めの時は前提として会社の利益に貢献できることを考えなければという意識が何となくありましたが、自分(たち)が何をしたいのか、したいことをどうやって実現させていくのかということを見つめ直す時間も必要だと感じました。

ワークショップで取ったノート。少し経ってから読み返して、右側にコメントを書き込みます。

--------------------------------------

青山ブックセンターでのイベントは、西村さんご本人による『なんのための仕事?』の解説など。話を聞いていて共感できると思ったことがけっこうありました。

【現代の就労システムは新しいタイプの奴隷制度?】

こういう言い方は極端かもしれませんが、僕たちは知らないうちに一定の価値観を刷り込まれていて、「お金がなければ死ぬ」などと思い込んで、労働することに駆り立てられているのではないかと。労働そのものを否定するわけではないですが、自分が働くことの意味を見いだせない状況にあっても、労働しなければいけないという脅迫観念を感じるとしたら、そういうある種の陰謀の餌食となってしまっているかもしれない自分を疑ってみることも確かに大事だと思いました。

【あらかじめ意味や価値のある仕事などない】

自分が働く仕事の価値や意味を分かっていなかったら、仕事をする楽しみは半減すると思います。よく友人と「年収○○○百万」ということで仕事の値打ちについて話したりしますが、「年収○○○百万」というのはあくまで金銭的な価値で、それが本質だとは思いません。自分が関わる仕事がどのように発展していくかとか、自分が関わったお客が商品を購入してどう思ったか、そういうことに思いを馳せることで価値や意味が分かるような仕事をしたいと思いました。

【家業的な仕事】

まさにこれぐらいの規模で、まず僕は生きていきたいと考えていました。西村さんいわく、仕事の規模によっていくつかあり方があって、「はたらき」「生業」「事業」「産業」というように段階を経て認識されるものなのではないかと。「生業」と「事業」の間あたりにくるのが「家業的な仕事」でした。東北の復興プロジェクトなどでは、いきなり「産業育成」ということばが出てくることも多いらしいですが、僕はそれぞれの仕事が必ずしも「産業」ほど大きい規模である必要はないと感じました。

西村さんの「一人語り」で取ったノートの一部。『なんのための仕事?』の執筆動機をお話していた時のメモです

西村さんにいただいたサイン。ありがとうございましたm(_ _)m

PR